明清铜鎏金佛像鉴定价格

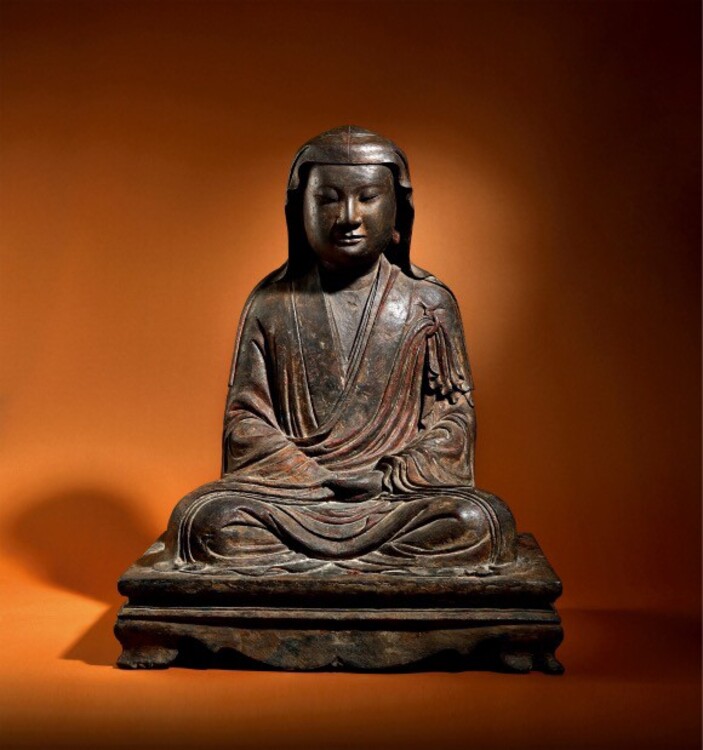

在拍卖的舞台上,明清佛像屡屡绽放璀璨光芒,不断刷新价格纪录。香港苏富比 2013 年秋拍中,一尊明永乐铜鎏金释迦牟尼佛坐像惊艳亮相,终以约 2.36 亿港元的成交价震撼落槌,一举刷新中国雕塑世界拍卖纪录,荣膺 “世界贵佛像” 的桂冠。这尊佛像不仅工艺绝伦,更承载着深厚的历史文化底蕴,成为。同样是明永乐时期,一尊铜鎏金大威德金刚像在 2017 年 10 月的拍卖中,拍出了 1.32 亿港元的,其特的造型、威严的法相以及的鎏金工艺,让藏家们趋之若鹜。还有明宣德御制铜鎏金自在观音坐像,在 2021 年北京保利春季拍卖会中,以 1.265 亿人民币的成交价夺得佛像春拍成交之冠,这尊观音像体量高大恢弘,通高达 1.5 米,气势撼人,融合了汉藏艺术之优长,充分展现了明代艺术气象,极为珍罕。

佛像价格的差异受诸多因素左右,其中年代是关键要素之一。明代早期,尤其是永乐、宣德年间的佛像,因年代久远、存世,加之当时国力强盛,对佛像制作不计成本,使得这些佛像工艺达到了的境界,故而价格居高不下,往往能拍出数千万元乃至上亿元的天价。清代康熙、乾隆时期的佛像,同样由于处于盛世,宫廷造像工艺、品质,价格也颇为可观。

“闻” 涵盖听声与嗅味。轻敲佛像,听其声音,古代佛像所用铜质纯净,敲击声清脆悠扬、余音绵长,而现代仿品多为合金材质,声音沉闷、短暂尖锐。嗅闻佛像气味,长期供奉、烟火熏蒸的古佛像,会散发淡淡的烟火味或寺庙特有的香火气,若长期埋藏地下,还会有轻微发霉、发朽味;现代仿品由于多经化学药剂处理,常带有刺鼻的化学腐蚀味或油漆味。

赝品同样是一尊 “铜鎏金释迦牟尼佛坐像”,高度亦约 30 厘米。初看造型与真品相似,但细察之下,破绽频出。面相虽也丰润,却略显呆板,双目目光呆滞,缺乏神韵;眉毛细短,刻画生硬;嘴唇厚实,嘴角弧度不自然。身材比例略显失调,上身偏长,下身较短;袈裟质感生硬,衣纹处理粗糙,褶皱不自然,似用工具硬刻而成,毫无灵动飘逸之感;手部比例不协调,手指短粗,关节僵硬。莲座莲瓣扁平,形态单一,雕刻粗糙,无卷草纹装饰;底沿外撇角度过大,连珠纹排列稀疏、大小不均。鎏金层薄且色泽发青,金色浮于表面,多处有脱落、斑驳迹象,露肉处脱金极不自然,明显是人为做旧。

通过这组真假佛像对比,可清晰洞察明清佛像在造型、工艺、材质、神韵等多方面的显著差异。收藏者在品鉴佛像时,务必综合考量各要素,练就一双慧眼,方能在浩如烟海的佛像收藏领域觅得珍品。

收藏明清佛像无疑是一场充满挑战与惊喜的征途,风险与机遇如影随形。

赝品充斥市场,是藏家面临的首要难题。造假者手段层出不穷,从依照真品翻模制作,到 “移花接木” 式的拼凑、加伪款,再到编造铭文、人为做旧,稍有不慎,藏家就可能陷入陷阱,损失惨重。一些现代仿品,采用失蜡法或翻砂法铸造,再经过化学药剂处理做旧,外观上与真品极为相似,若仅凭单一的鉴定方法,很难识破其伪装。

价格波动受市场供需、经济形势、藏家喜好等诸多因素影响,难以预测。当市场上某一类型佛像受追捧时,价格可能迅速攀升,一旦热潮退去,价格又会大幅回落。近年来,随着佛像收藏渐热,部分佛像价格飙升,但经济下行压力增大时,佛像市场也会随之遇冷,价格波动明显。

政策法规日益严格,对佛像收藏的规范力度不断加强。许多古代佛像属于文物范畴,受国家法律保护,非法买卖、走私文物将面临法律制裁。尤其是出土佛像,若来源不明,极有可能涉及违法犯罪行为。