朔州鉴定瓷器

鉴别纹饰

瓷器的纹饰往往与时代、制作工艺和地区等有关,纹饰的精美程度也是评价瓷器价值的重要标准。例如,明代的青花瓷器纹饰通常较为朴素,而清代的瓷器则在青花的基础上发展了粉彩和釉里红等多彩绘画技法。鉴别纹饰需要观察其线条、结构和色彩等方面,有一定的性。

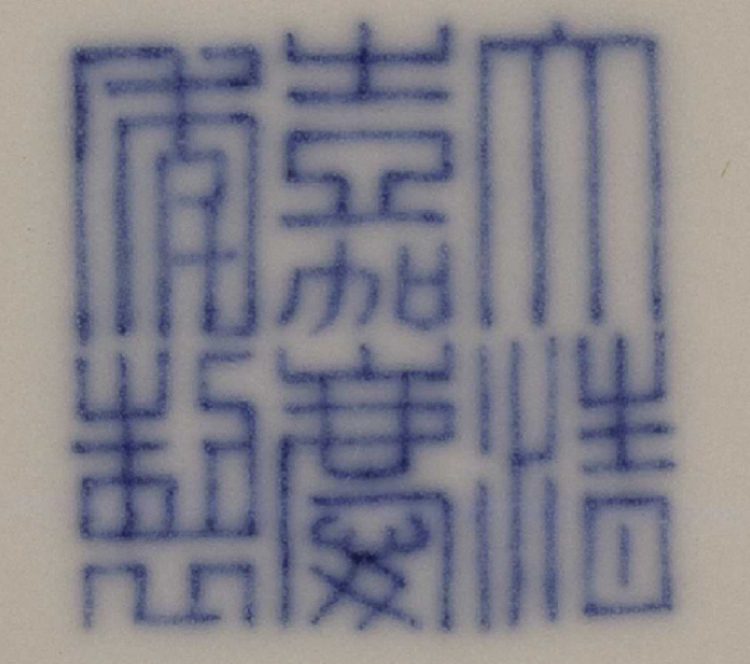

从底足辩真假,文字看年份

为什么看底足?因为这里有许多关键信息,底足多为瓷器的露胎之处,可以辨别胎土;通过底足的旋切痕迹,可以判断工艺;还有手工坯和机制坯,也能从圈足看出端倪。重要的一点,许多瓷器底部有自述文件:款识。并非所有瓷器上的文字都是款识,比如宋元瓷器上常写诗词,起装饰作用,属于纹饰的一种。瓷器款识是记事性质的文字,比如那件青瓷虎子上的“赤乌十四年”记载制作年代,属于陶瓷上出现多的纪年款,“会稽上虞师袁宜作”是陶人款,记载工匠或者作坊身份。

滑滞感既是润涩感的延续,又是润涩感的结果和原因:润则滑、润必滑,滑就润、滑定润;涩必滞、涩定滞,滞则涩、滞才涩。凡古瓷必滑,光滑、润滑、油滑不等,滑溜、滑润、滑腻、滑爽有别,但滑不可少、滑不可缺,凡古必滑,是古定滑。因而也就无滑不古,不滑非古,凡滞必新,是滞就新!

瓷器的品种窑口不同、历史年代不同、保存环境不同、脱玻程度不同,都会导致瓷器釉面粗细感方面的差异和不同。

古代民窑的瓷器,往往简易、粗糙、率意,其粗细感为粗糙;古代官窑瓷器,尽管技艺水平和用工选料方面为历代之,但终究逃脱不掉历史自然衰变的法则,所以其手感并不如近现代的新瓷那样精细,反而略显粗糙。

判断一件东西的真伪,光从釉、器型、纹饰、烧造方法等传统鉴定方法出发还不够,我觉得用一些痕迹的方法来辅助鉴别,很有必要。

比如说传世的东西一定要有传世使用的痕迹,这点是毋庸置疑的。因为凡是流散在民间的东西,它的经历一定是非常之坎坷,这和故宫不一样,故宫依然有很多东西非常光鲜,那是在特定的环境中保存的,这些东西我们很难见到,也很难摸到。在判断传世品当中,自然使用痕迹是我们鉴定的一个重要方法。

工艺痕迹应该说是非常复杂的,也非常难搞懂。元代以前老窑瓷器,里面基本上是不修胎的,自然拉出来的。在拉的过程中有一厘米左右的螺旋式拉坯痕迹,或深或浅,因器型、窑口、生产地域不同而定。

以前我总结了半天,认为凡是有这种拉坯痕迹都差不多。为什么得出这种结论?因为这么多年我到景德镇去看,发现这种拉坯没有人会了,不多见了,拉出来的效果和我说出来的这种现象有很大的区别。