吴允徕浅绛彩瓷器款识真品图片

甲午战争以后,为浅绛彩瓷器的后期,是浅绛彩瓷器的蜕变时期,当时的作品大多属于广义上的浅绛彩瓷器,这一时期除了保留纯粹浅绛彩瓷器的精髓外,画工有分工合作的现象、画意略有匠气等特征。这一时期的瓷画师群约有280多位,他们中间较为代表性的较为瓷画家也有50多人,他们是汪友棠、徐善琴、喻春、何明谷、洪义顺、剑华、江朝宗、蒋润之、金绍斋、李鼎臣、刘芳谷、罗传元、罗仲林、马庆云、闵丹臣、潘植南、钱仙槎、沈焕文、孙朗泉、唐子桢、涂子清、汪野亭、谢鹤龄、许达生、杨紫卿、叶巽斋、张肇源、周达和、周筱松、宝文、戴裕成、高恒甡,王琦、何子林,雷光亨、雷桂泉、汪晓棠、毛子彝、汪佩璋、汪永泰、徐品馨、许逢生、杨素卿、胡森甫、黄乾生、黄汝铭、江寿堂、潘匋宇、吟浦、余鸿宾等.

需要指出的是,一些前期瓷画家在后期也有作品问世,如程焕文、程松石、程言、任焕章、汪藩、汪章、张子英、俞子明、许品衡、敖少泉、汪照藜、陈子常、程万年(程衡)、梅峰樵、方家珍、高心田,黄铭光、焦佩兰、李金章、朱少泉、余焕文、罗炳荣等人,只不过他们的创作旺盛期在前期,同样,后期的一些彩瓷画家在前期也创作了一些作品,如汪友棠、徐善琴、喻春、李鼎臣、闵丹臣、吟浦、江寿堂、胡森甫、黄乾生、黄汝铭、余鸿宾、谢鹤龄、周达和等。只不过他们的旺盛期在后期。

从地域分,以徽州画家为主体。不同地域的画师共同筑就了浅绛瓷画艺术的辉煌。在浅绛彩瓷画师的籍贯研究中,我们发现,以两个地区为集中。除江西本土人士之外,以古徽州人为多,成就也高。目前发现的550余人中,明确可考的徽州籍画师达50多人,富的“三大家”程门、金品卿、王少维都是安徽人。其中程门、金品卿是黟县人,王少维是泾县人。来自古徽州的画师,还有黟县的程言、程小松、汪藩、汪章、程焕文、吴友兰、汪友棠、何明谷、钱仙槎、孙朗泉、胡仲贞,休宁的有程友石、仙哉、歙县的蒋玉卿。胡夔、鲍小竺,婺源(今属江西)的俞子明、许品衡、少轩、余鸿宾、胡崑,绩溪的江炳文,太平仙源的焦佩兰、余子和,另外汪照藜、方家珍、戴裕成也是古徽州人,但详细籍贯不明。他们吸收了徽文化特别是“新安画派”的精髓,在瓷器上将“新安画派”文化发扬光大。在徽州籍画师群中,有父子,有师徒,更多的是土生土长的相亲。这个特殊的群体成为当时浅绛彩瓷器创作的中坚。相对于阵容强大的安徽籍画师,江西本土的画师队伍也蔚为大观,有籍贯南昌的罗旸谷、万子铭。熊松山、敖少泉,籍贯高安的陈子常,籍贯黎川的徐善琴,籍贯新建的藜瑛,籍贯景德镇的张青明,籍贯波阳古南的李金章、马庆云、余玉田。陈子明、徐子祥、安九氏等。除徽州籍和江西本土籍画师群外,当时还有全国各地的画师齐聚景德镇。如江苏江都的顾海林、浙江平湖的王绶章、四川的周筱松等,还有全国各地到景德镇供职的官员,他们共同把各个流派的绘画艺术带到瓷器之上,了浅绛彩瓷器百花齐放的局面。

之”。人物、山水、花鸟皆擅长,山水画的笔意设色颇像程门横笔点苔风格。这些新安画派中颇有造诣的画家到景德镇创作浅绛彩,他们不光自己画,还传授技艺给他人,把新安画派的艺术表现手法播撒到景德镇,再一次深深地影响了陶瓷绘画艺术,浅绛彩瓷器也受到晚清的“娄东画派”、“虞山画派”、“扬州画派”、“海上画派”的影响,呈现出不同画派竞相留芳的局面。晚晴新安画派的浅绛彩瓷器画家以方面以黄山为背景特征,运用新安画派的技法创作浅绛彩,另一方面,他们还以唐、宋、元、明、清时期的重要流派的作品为摹本,运用其技法及画意进行创作。从他们的作品中能看到其模仿前朝画派的画风,如汪友棠曾仿宋代米芾的“米家山水笔法”,清代恽寿平“白云外史之画法”、清代华岩“新罗山人笔法”的绘画山水,其作品明显带有前朝画派的风格特征。

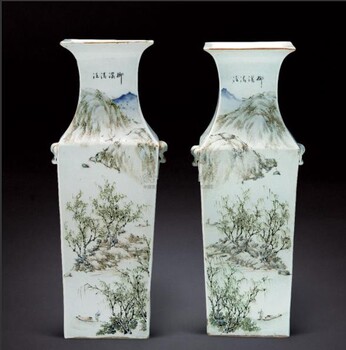

浅绛彩瓷器的特点:(1)浅绛彩纹饰绘画时,不用玻璃白打底,直接用墨彩勾画图案,然后略加皴擦再涂上淡淡的赭红色、淡绿色等色彩,整个画面彩色柔和自然淡雅,给人以美的感受。(2)粉彩工匠绘画时,照样描摹,描完后填色,故很难表现出艺人的个性。浅绛则从图稿设计、勾画到渲染都由一人完成,能很好地表达画者的风格与个性,故粉彩“板”而浅绛“活”。(3)晚清粉彩多取自前代瓷器图案,特别是官窑,由宫中出样,工匠照本描摹。浅绛则多借宋元以来的文人画稿,故粉彩“工”而浅绛“文”。(4)浅绛彩瓷将中国书画艺术的“三绝”——诗、书、画,在瓷器上表现,使瓷画与传统中国画结合,创造了瓷画的全新面貌。它将诗、书、画等艺术元素与瓷器制作工艺相结合,创造出了具有特艺术风格的瓷器作品,对中国瓷器艺术的发展产生了深远的影响。

程门是公认的浅绛彩大家,咸丰、同治时名噪大江南北,其艺术水平亦有清季到今的鉴赏家的肯定。

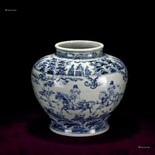

画尤精妙绝伦,凡山水、人物、花卉以至虫、鱼、鸟、兽兼擅其长,其得力于唐、宋、元、明及民国初年诸大名家者甚深,故所谓直追古人,现今传世程门作品多以浅绛彩瓷为主,也有少量青花瓷器。